プロジェクト登録を希望される方は

以下よりお問い合わせください

PAGE TOP

PICK UP

話題のつくり手へのインタビューやENUに関する情報を発信

どこにいても、東北に想いを馳せる「きっかけ」をどこにいても、東北に想いを馳せる「きっかけ」を。

きっかけ食堂

弘田 光聖

生産者さんから直接仕入れた東北の食材を使った料理やお酒を提供し、その場を通して東北や震災について考える「きっかけ」を作っています。

また、企業や自治体とともに地域を盛り上げる活動を作っています。

無力な自分ごと持ち帰る、と決めたとき。

無力な自分ごと持ち帰る、と決めたとき。

2011年3月11日。東日本大震災が起きたとき、僕は被災地からは遠く離れた高知県の高校生でした。「東北で大きな地震があったらしい」「高知県にも津波がくるかもしれない」という少ない情報のなかで、野球部の練習が中断。テレビで状況を見ながら「これ、やばくないか?」と思っていたのを覚えています。

ただ、高知県は震災の影響も少なく、高校生だった僕たちは案外すぐに日常を取り戻しました。1週間くらい経った頃には、周りは普段の生活に戻っていったんです。でも、僕はそこにとても違和感があって、「何かできることないかな」と情報をチェックしていました。もともと発展途上国の状況や貧困のニュースを見るたびに引っ掛かりを覚えていた僕は、周りとの感覚のズレみたいなものがあることには気づいていて。だから、周りが震災のことを口にしなくなってからも、ずっとひとりアンテナを張っていたんだと思います。

高校生が被災地に行くことは簡単ではない状況でしたが、震災から半年後、現地を訪れる機会に恵まれました。高知市が主催した、高校生が対象の震災ボランティアの募集を学校の掲示板で見つけたんです。集まった10人ほどの希望者と一緒にバスで宮城県に向かいました。1週間弱の短い滞在で感じたのは、ボランティアに参加した多くの人が感じるのと同じように「数日ここにいたくらいでは、何も変わらない」という無力感。なにかしらできるはずと思って行ったけど、何もできないじゃんって。

そのときに、自分がここに来て役に立ててはいないけれど、ここでの経験や現地を見させてもらった意味を、しっかりと持ち帰ろうと思ったんです。ちゃんとこれから生かしていくことが、自分にできることだと。それで、大学では復興支援や災害支援を専門に学ぶために関西大学の「社会安全学部」に進学しました。

大学時代は勉強と並行して、関西からボランティアを被災地に送る「ボランティアバスツアー」も運営していました。そこで出会ったのが、きっかけ食堂を立ち上げた原田です。僕と同じく高校時代に被災地でのボランティアを経験した彼女が、「被災地のために何かしたい」と京都で立ち上げたのが、東北酒場「きっかけ食堂」の始まりでした。

現地に行けずとも、想うことはできる。

現地に行けずとも、想うことはできる。

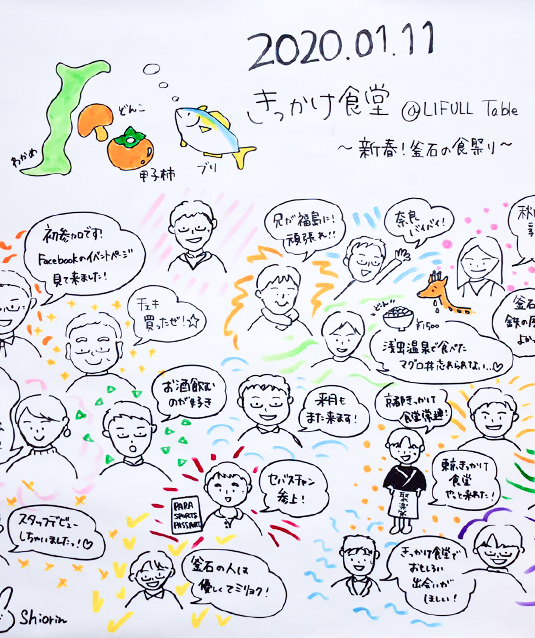

きっかけ食堂は、毎月11日に東北の食材やお酒を使って料理を提供し、参加者みんなで東北に想いを馳せようと始まったイベントです。東北の郷土料理や、ホヤやホタテといった海産物など東京にいると手に入りにくい食材を提供しています。例えば、岩手県宮古市で獲れるマダラを使ったフライが大人気で、僕もその美味しさに驚かされた一品です。コンセプトに共感してくれた生産者さんが積極的に食材を卸してくれたり、イベントに遊びに来てくれたりしたこともありました。

また、「きっかけカード」というカードを使って、会場全体でコミュニケーションを取るのもきっかけ食堂の特徴。初対面のメンバーでも、「東北」というキーワードをきっかけに打ち解けていくのがわかります。僕らは食事を出してはいますが、提供してるのはごはんではなくて、つながる場だと思っています。

立ち上がったばかりの頃は僕はまだ運営に携わっておらず、開催するときに顔を出したり、原田の相談に乗ったりする程度でした。ただ、参加しながら本当にいい活動だなと思っていたんですよね。口コミで広がって、開催するたびに30人以上の人が集まり、リピーターやファンの方々も毎月楽しみにしている。当時は「地方創生」や「関係人口」という言葉も広まっている時期で、きっかけ食堂の活動は注目されていました。

そんな中、原田たち初期のメンバーが社会人となり、学生団体として次の世代に引き継げる人がいなくなってしまったんです。原田から「団体をなくす選択肢もある。どうしよう」と相談を受けたとき、僕は東京で就職していたので「じゃあ、東京でやろうよ」と。

現地に行くことができなくても、東北のことを想うことはできる。そんな応援の仕方が、地域づくりの在り方として実は先駆的なんじゃない?と。未来に対しても価値があると信じられるこの活動を残していこうと話しました。そのタイミングで、事務局長として運営に入ることになりました。

東日本大震災が起きた当時は「現地に行く」以外の関わり方の選択肢が、あまりありませんでした。でも、それだと継続していくことが難しい人もいるんだろうと思います。仕事や家庭など自分たちの生活があって毎日は考えられないけれど、月に1回なら東北のことを想って自分たちにできることをする。そういう小さなことでいいんですよっていう世界観が、共感を得ているんじゃないかな、と思います。

「やっててよかった」を積み重ね、その先へ。

「やっててよかった」を積み重ね、その先へ。

きっかけ食堂設立から、9年が経ちました。これまで、運営メンバーやイベントに参加した人が東北に移住したり、きっかけ食堂で縁のある会社に就職したり。東北に深くはまっていく「きっかけ」を、作ってこられたような気がしています。みんながどんどん東北を好きになり、東北に対して自分らしい関わり方ができるようになっていくきっかけになれているのが、とても嬉しいと感じています。

もうひとつ、僕が個人的に「この活動をしていてよかった」と思ったことがあります。きっかけ食堂の活動の一環で、バスツアーのような形で東京から15人くらいを連れて福島県を訪れたときのことです。

きっかけ食堂に卸してくれている酒蔵の見学をさせてもらい、その酒蔵の代表の方を囲んで飲み会をしたんですね。大学院に出て理系の仕事をされていた優秀な方なんですが、震災をきっかけに家業の酒蔵を継ぐために帰ってきた方でした。その彼が作ったお酒をみんなで飲みながらいろいろな話をしているうちに「この場が嬉しい」と言ってくれたんです。

「地元内外の人が集まって幸せそうに過ごす場所に、自分が作ったお酒があることが実感できてすごく嬉しい。研究者を辞めて、酒作りやっててよかったよ」と言われて、ああ、やっててよかったなって僕自身も実感しました。

以前のきっかけ食堂のビジョンは「日本一、東北に楽しく関わるきっかけになる」というものでした。それを2022年頃に「誰もがどこにいても、地域の思いをカタチにできる世界を作る」というビジョンに変えています。

僕らの大切にしたいことを改めて考えたときに、どんな人であっても、どんな地域にいても、自分の好きな地域に貢献できる。それをもっと当たり前にしていきたい、という気持ちが強かったんです。

僕らの団体って、地域に価値をもたらすぞ!っていう人ばかりではなくて、ただ「自分の一部でもいいから地域への想いをちゃんと残したい」「生活の中で無理なく関わりを実現したい」みたいな、“ちょっとした欲張りさん”みたいな人が結構多いなと思っています。僕自身もそうで、今は宮城県石巻に住んでいますが、地元の高知県も、勉強していた関西も、働いていた東京も、みんな大切にしたい。

そういう人って、地域側からしたら「もっとしっかり根ざしてほしい」という思いもあるかもしれないけれど。そこに対して、それぞれの形で想いを届けられるような世界への仕掛けや仕組み作りの必要があるんじゃないかなっていう気持ちを込めて、ビジョンを新しくしました。みんなで支え合ったり、協力し合ったり、コミュニティの力を通じて地域と人の新しい関係性をアップデートしていきたいと思っています。

どこにいても自分の好きな地域とつながることができて、地域のために自分らしく貢献できる状態になったなら、きっと、今のちょっと息苦しさを感じる「地方創生」の在り方だって変わっていくんじゃないか、と考えていますね。極端なことを言えば「住民票のない世界」みたいなものを作ってみたい。住んでいるのは東京でも、「私は宮城県石巻市の住民です」と言えるくらいの関係性。そこまできたら「支援する側/される側」みたいなものも、なくなるんじゃないでしょうか。

Fan Community Commerce

ENU(エヌ)について

・ENUに期待していること

支援する/されるという関係性ではなく、一緒に新しい活動の在り方を作っていけたらいいなと考えています。プロジェクトを立ち上げたり、これからのことを語り合えるような仲間を増やしたい。「きっかけ食堂」を通して、それぞれの形で東北支援をしてもらっているのと同じように、それぞれ自分らしい形で参加してもらえたら嬉しいですね。

<きっかけ食堂・弘田さんのファンプランは、こちらをご覧ください。>